OVERLAP(2025 )

@Kenya Chiba

存在の気配

この家では、用途ごとに壁で空間を分割するのではなく、空間同士の境界がオーバーラップする構成によって生まれる空間の関係性を模索した。

均質に4分割された単純な平面は、一見すると、同じような部屋が隣接するワンルームにも見える。しかし実際には、

どこにいても全体を見通せず、室の繋がり方や開口部の位置を調整したことで、視線は止まることなく奥へと導かれ、空間の奥行きを想像させる。

それぞれの領域は壁や間仕切りで明確に仕切られず、余白を保ちながら、静かに重なり合っていく。

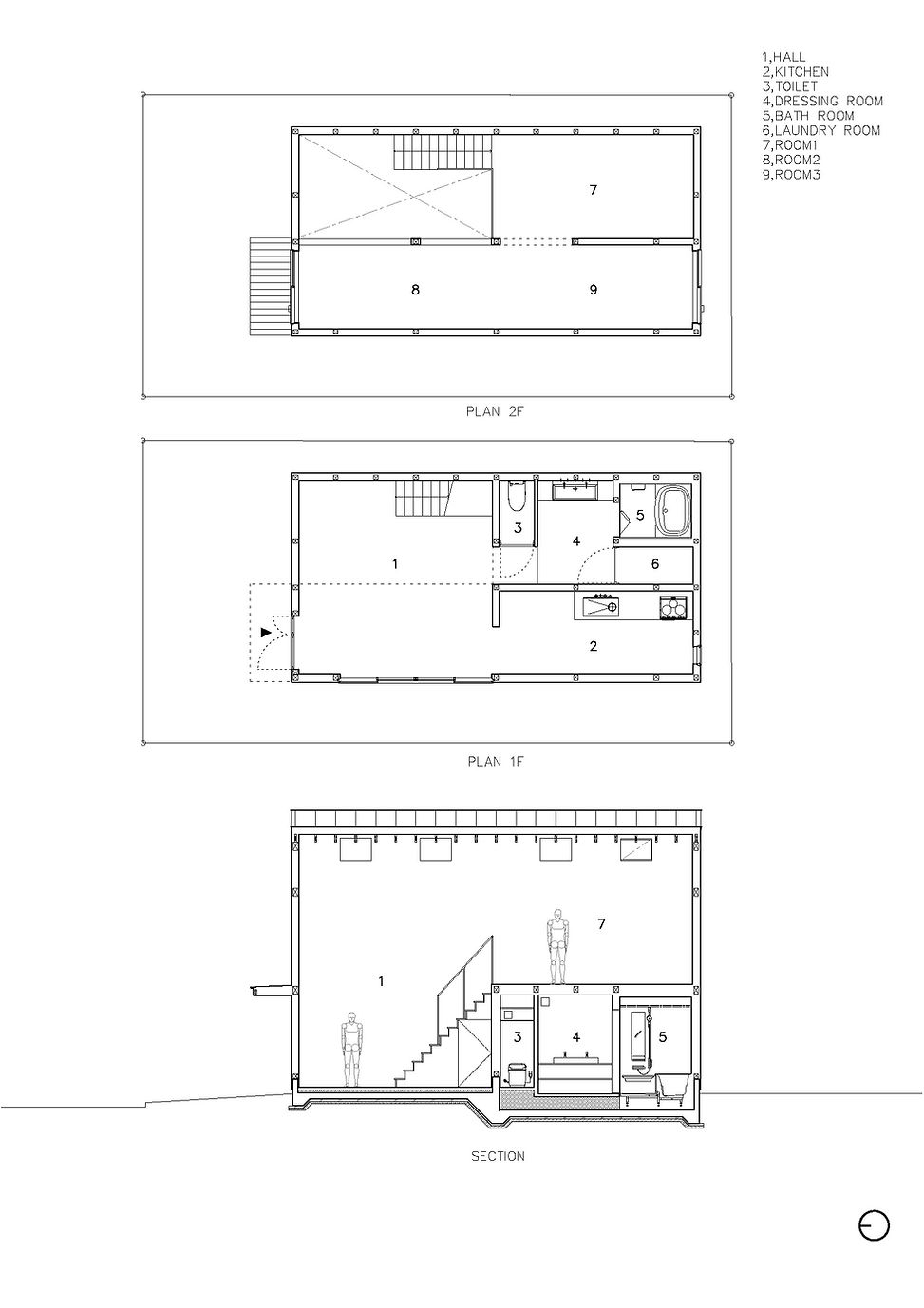

ホールは、4分割されたうちのふたつの平面を跨ぐように配置され、それぞれの天井高は2.1mと最大6m。

大きな断面の変化と、窓から差し込む光の違いが、並列する空間に異なる時間の流れをもたらす。

また、数を絞って設けられた開口部は外の風景を断片化し、全容を見せない。

中心を持たない構成と重なり合うことで、家の知覚は街へと拡張し、同時に街もまた家の内部へと反転する。

反復する平面と、視線が届かない構成は、声や音は聞こえるのに姿は見えない、遠くにいるようで近くに感じられるような感覚を生み、

姿が見えなくても誰かの存在を確かに感じることで、空間の存在を想像させる。

空間の存在を想像させる感覚は、アピチャッポン・ウィーラセタクンの映画『ブンミおじさんの森(2011年)』において、

失われた妻と息子が幽霊や精霊として家に帰ってくる場面とも重なる。この映画の幽霊たちは、恐怖の対象ではなく、そっと空間に寄り添う、親しい存在として描かれている。

彼らは生者と変わらない姿でそこに佇んでいるが、生者は画面の中にいる時しか語らず、画面の外から響く声は幽霊たちのものだけだ。

その演出が彼らの「不在」を強調しながらも、確かにそこにいたという気配を空間に深く刻み込み、不在であることが、空間の奥行きをより鮮やかに立ち上げる。

この家でも、想像上の奥行きや、見えないけれど確かに存在する空間の気配が重要な要素となっている。

そこかしこに散る存在の気配は、現実を超える空間のひろがりを静かにたたえている。

aura of presence

In this house, space is not divided by walls according to function; instead, it explores relationships born from overlapping boundaries between spaces.

The simple plan, evenly divided into four parts, might at first glance appear like a one-room layout where similar rooms sit adjacent to one another.

However, in reality, the arrangement of connections between rooms and the placement of openings ensure that the entire house can never be grasped from a single point. The gaze is constantly drawn deeper inside, evoking an imagined sense of spatial depth. Each domain is not clearly separated by walls or partitions, but overlaps quietly while preserving margins, leaving no central room and instead unfolding a dispersed, multi-perspectival field.

The hall spans across two of the four quadrants, with ceiling heights ranging from 2.1 meters to a maximum of 6 meters.

Dramatic sectional changes and differing qualities of light pouring in from the windows introduce distinct flows of time into parallel spaces.

Openings, deliberately kept few in number, fragment the outside scenery and withhold its entirety.

Together with the non-centralized composition and overlapping boundaries, this fragmented view extends the perception of the house outward into the city,

while at the same time allowing the city to invert itself into the interior of the house.

The repetition of the plan and the configuration that prevents a full line of sight generate a peculiar sensation—where voices and sounds are audible though figures remain unseen,

evoking a feeling of proximity despite physical distance. This condition, where one senses the presence of someone even without seeing them, invites the imagination of space itself.

This evocation of unseen presence resonates with Apichatpong Weerasethakul’s film Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2011), in which a lost wife and son return home as ghosts and spirits. These apparitions are not portrayed as fearful beings but as intimate presences, gently inhabiting the domestic space.

They appear in forms indistinguishable from the living, yet only the ghosts speak from off-screen, while the living characters remain silent beyond the frame. This cinematic device accentuates their “absence” while engraving the trace of their having once been there deep into the space.

Their absence paradoxically sharpens the spatial depth, making it more vivid.

In this house as well, the imagined depth and the invisible yet palpable presence of space are essential elements. The dispersed traces of existence quietly resonate throughout, holding within them a spatial expanse that surpasses mere reality.

Location: Tokyo

Principal use : Residence

Category : New construction

Construction area : 74 m2

Design and Supervision : Suguru Fukuda

Construction: Twenty-first century constructions Co., Ltd.

Design Period: 2024

Construction Period: 2025

Photo: Yurika Kono , Kenya Chiba

空間から気配へ

新建築住宅特集2025年6月号に掲載された《OVERLAP》に福田俊が寄せた約700字の短文『存在の気配』は、その文字数の4割にあたる272文字にわたり、ある映画についての所感で占められていた。自身の処女作の身近な解説文を映画批評に充てる映画好きの気概に引っ張られて、しばらくは建築ではなく映画について書きたい。

とはいえ、僕は個別の映画作品について何かを語れるような映画好きではないので、ここでは誰でも言及できるような、映画の歴史を辿ることとする。どうせなら映画の起源へと遡ることとしよう。

リュミエール兄弟が映画を発明したことは有名だが、映画の発明前夜、彼らは今日でいうスナップ写真を発明した。彼らがエチケット・ブルーと名付けた「乾板感光剤」は、それまで数十秒間は必要であった露光時間を刹那へと縮めることに成功した。エチケット・ブルーは、それまで静止物に限っていた被写体を動くものへと広げた。加えて、絵の具のチューブが画家を屋外へ連れ出したように、エチケット・ブルーは写真家を陽光の下へと向かわせた。

リュミエール兄弟はエチケット・ブルーの宣伝に、兄が椅子を飛び越える瞬間を捉えた写真を広告写真として使用した。この写真を見た当時の人々の驚きは想像に難くない。なにせ、それまで動き続けていた世界が、紙片の上で静止しているのだから。肉眼では決して捉えることのできなかった、世界の異様で圧倒的な側面を、カメラは的確に描き出した。カメラという機械でしかなし得ない、写真という装置が、世界を押し広げたのである。今日では一般的である、「カメラ=一瞬の瞬間を切り取る機械」という認識は、エチケットブルーの誕生ともに生まれたといっても過言ではない。

写真が世界を静止させた一方で、遅れて兄弟が発明した映画は、動き続ける世界を動き続けたまま捉える。世界を「世界それそのまま」として再生産する映画には写真がもっていたような興奮・驚きがどこにあるのだろうか。

たとえば、サミュエル・ベケットが撮影した『film』(1965)で映し出された、冒頭と末尾の眼のアップ。眼の連想で言うと、ブニュエルの『アンダルシアの犬』(1928)の有名な眼の切開のシーンを思い浮かべてもよい。福田が『存在の気配』でも触れている映画監督アピチャートポン・ウィラーセクタンの別の作品『メモリア』(2021)の中盤の異様な長回しでもいいだろう。これらをみると、やはりカメラという機械でしか捉えることのできない、言い換えれば肉眼では捉えることのできない、世界の異様で圧倒的な様相が描き出されているように、僕には思える。

映画はその後、興行的な側面を重視し、こうしたカメラでしか捉えられない世界の異様で圧倒的な様相を隠しているように思える。カメラの眼は肉眼が捉えたように偽装され、映画は物語の語り部としての役割を重要視される。カットという不連続体を、あたかも世界がそのまま動き続けているように多種多様な編集文法が生み出され、映画は物語の方舟として社会的役割を与えられているように思える。

福田のような映画好きはときに、常人には苦痛とも思えるような”つまらない”映画について、熱弁を振るう。彼らの目にかなう作品に共通項があるかどうかはわからないが、いくつか進められた作品を見てみると、それらの映画は時折、物語の方舟としての役割を演じるのをやめ、カメラの眼でしか捉えることのできない、世界の異様で圧倒的な側面が、スクリーンの中に映っている。フェリーニやテオ・アンゲロプロス、ゴダールにキシェロフスキ、キアロスタミにキューブリックなど、監督を挙げればキリがないが、彼らの何かしらの作品を見れば、世界がいかに多様に再生産されているかがわかるだろう。

つまり、世界の切り取り方は異なれど、写真も映画もカメラという機械にしかない世界の切り取り方によって、肉眼では決して捉えることのできなかった、現実世界の異様で圧倒的な側面を描く。そしてそれは、建築にも同じことが言える。

建築について。世界の常識的なスケールを超えて、幾何学で世界を分断するという非道な手続きを建築設計と呼ぼう。その結果生み出された装置が建築物だ。こうした手続きに則って、結果生まれた装置に、僕たちが興奮し驚かないはずがない。建築はあまりに世界を切り取りすぎる、興奮と驚きの装置だ※1。本来、どのような建築物にも生じるはずの興奮が、ほとんどの建築物に備わっていない理由は二つある。ひとつは建築物が道具として広く社会に受け入れられているからであり、もうひとつは僕らがこうした驚き・興奮を「空間」と名づけて安心しきっていることにある。前者はもはや説明不要だろう。後者は、時折建築物が見せる装置としての非道さを、「空間がある」「空間に響きがある」などといって、一言で片付けてしまうことに由来する。まだ見ぬ空間を追い求めて実験と実践を続ける建築家が、皮肉にもそれを空間と名づけてしまったことにより、本来もっと大きな興奮と驚きをもってして迎えられるべき装置としての建築物の側面を覆い隠している(写真が「映え」、映画が「ストーリー」によって、その装置としての側面を肉眼へと近づけてしまっているのと同じように。)。

2000年代のスター建築家が試みた一連の建築は、まだ見ぬ新たな図式あるいは形式≒幾何学で世界を切り取ることで空間と名付けられた「安心した道具」としての建築物を越え、装置としての建築物が本来備えている興奮・驚きを再発見しようとしたのだろう(皮肉にも、それらの試みの前に「空間」という言葉が立ちはだかる)。だが、《OVERLAP》には斬新な幾何学は一切見られない。総二階、吹き抜けのリビングをもつ田の字プランによって《OVERLAP》はできている。

図式や形式という言葉があるが、これらの言葉はいずれも、「建築物をかたちづくる際に、特定の幾何学形態が顕著に見られるとき、その幾何学形態それ自体を指す言葉」だと理解できる。《OVERLAP》について書くにあたって、図式と形式は厳密に定義を分ける必要がある。あくまで個人的な言葉の定義であるということは断っておくが、

図式:建築物をかたちづくる際に、特定の幾何学形態が顕著に見られるとき、この幾何学形態それ自体

形式:図式のうち、特定の効果を持つことを認められ、再帰性のあるもの

と定義できる。

ついでにここに様式も加えると、

様式:形式のうち、特定の時代・場所において再帰性のあるもの

となるだろう。

包含関係としては、図式が最も広く、形式が図式の中に含まれ、様式はさらに形式の中に含まれる。

この定義に従うなら、2000年代の試みは再帰性がないという意味で図式であると言え、《OVERLAP》の田の字プランは再帰性が見られるという意味で、形式と言える。形式には効能があり、その効能を求めて僕たちは建築設計に形式を用いる。田の字プランで言えば、廊下を削減でき、どの方角にも窓を取れるという効能がある。ここで福田が試みたのは、形式を用いながらその効能を用いずに、形式を用いると、建築物はどのように認識されるのかということである。さらに言うと、形式のまだ見ぬ使われ方を福田は試みたのだ※2。この瞬間、建築は再び装置としての顔を表す。『film』や『アンダルシアの犬』が見せた、世界の異様で圧倒的な光景が、建築物によって、建築の異様で圧倒的な光景が新鮮な驚きと興奮をもって立ち現れている。

福田は『存在の気配』の中で、この驚きと興奮を「気配」と呼び、それまで連呼していた「空間」という言葉を「空間の気配」と言い換え、末尾を「存在の気配」と結ぶ。末尾でとうとう空間という安心しきった言葉は消え去り、代わりに気配が顔を出す。『ブンミおじさんの森』(2011)において、装置としてのカメラの気配が、スクリーン上の彼岸と此岸の境界を消し去ったように、《OVERLAP》の気配は、装置としての建築がもたらす、興奮と驚きの気配であるような気がしてならない。

※1

直近の例でいうと、万博リングを思い出せば良い。建設前の批難と、建設後の賞賛は、建築設計の手続きの非道さと、その結果生み出された装置としての建築の興奮と驚きを同時に体現している。リングはたまたま手続きが世に暴かれただけであり、どの建築においても設計という手続きは非道である。

※2

《OVERLAP》における田の字プランは、空間を平面的に4分割することに従事している。吹き抜けは天井高さに違いを生むために、総二階は同一平面を高さ違いで生み出すことを目的としている(ように思える)。操作のひとつひとつが単純化され、本来それらの形式がもっているはずの複雑な効能を取り去っている(ように思える)。《OVERLAP》を訪れた際の複雑な空間体験は、形式のもつ効能を裏切ったことによる認識のズレと、1つの操作が1つの役割しか持たないことの単純さが、3つかけ合わさったときの認識の複雑さに由来している(ように思える)。